現今如何應對和預防維基百科破壞行為

- 對維基百科上其他人的使用者頁面進行不受歡迎和非法的編輯被視為破壞行為。

- 維基百科的管理員有能力保護頁面和圖像,以防止破壞並解決內容爭議。

- 舉報維基百科上的破壞行為對於維護平台的完整性至關重要,但目前尚無萬無一失的預防措施。

沒有任何維基百科頁面能夠免於破壞。維基百科破壞行為是故意破壞維基百科頁面完整性的行為。

遭受破壞攻擊的維基百科頁面會對公司的聲譽產生負面影響。

破壞行為威脅著數百萬人所依賴的權威參考平台的可靠性和合法性。

章節

- 什麼是維基百科破壞行為?

- 檢舉破壞行為

- 誰犯了破壞行為

- 破壞維基百科的後果

- 防止破壞的工具

- 防止破壞行為仍然是一項持續的挑戰

什麼是維基百科破壞行為?

維基百科是最受歡迎和使用最廣泛的線上參考平台之一,擁有來自世界各地志工以 300 種語言貢獻的超過 600 萬篇文章。 這種開放取用的方式使資訊的創建變得民主化,從而實現了全球協作。然而,開放性的負面影響是維基百科容易遭受破壞,即不必要的編輯,從而損害其內容的完整性。

破壞行為包括用無意義或不當語言替換文本,以及故意添加虛假訊息。

這威脅到維基百科的可靠性和實用性,因此防止破壞行為成為該網站及其社群的首要任務。由於維基百科對公司的聲譽具有巨大的影響力,因此破壞行為會對受影響的公司帶來嚴重後果。

檢舉破壞行為

如果您發現維基百科上有破壞行為,該怎麼做?維基百科對於如何處理網站上的破壞行為有非常明確的指導方針。首先恢復破壞行為,如果同一個編輯者繼續破壞您的頁面,請轉到下兩個選項。

警告破壞者

就像您可以出於各種原因向維基百科頁面添加模板一樣,如果編輯者進行了不適當的編輯,您也可以將模板添加到編輯者的討論頁面。

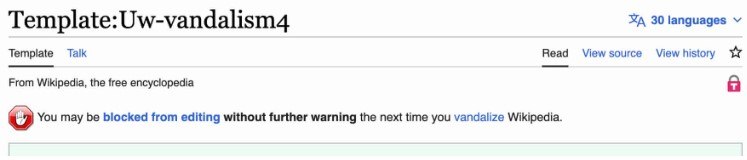

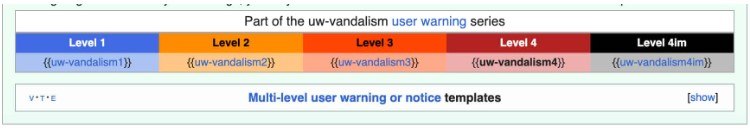

以下是編輯者討論頁面上的 4 級破壞行為最後警告範本:

請記得按順序使用模板,不要直接跳到最後的警告。

檢舉破壞者

舉報在收到最後警告後仍繼續進行破壞行為的破壞者。針對不同的破壞行為案件,有不同的頁面:

報告有助於分配減輕破壞的工作量。然而,維基百科缺乏強而有力的強制性身份驗證。匿名性使得敏感消息來源能夠做出有價值的貢獻,但也允許被禁止的破壞者透過新帳戶回歸。因此,社區警惕對於解決預防系統未能涵蓋的破壞行為仍然至關重要。

頁面保護以防止破壞

管理員可以使用頁面保護工具,防止未註冊的使用者或新帳戶進行編輯。但保護必須與對合法參與的影響相權衡。過度保護可能會妨礙維基百科所追求的包容性。保護主要用於高度可見或經常被破壞的頁面。然而,它並不能完全防止故意破壞,因為註冊用戶仍然可以編輯受保護的頁面。因此,最好將其與主動破壞行為監控結合使用。

跨維基破壞行為

由於所有維基百科網站都由同一批編輯組成,因此一個維基百科網站上的破壞問題可能會影響其他網站:

- 例如,被禁止訪問英語維基百科的破壞者可能會轉而破壞西班牙語或俄語維基百科。

- 全球管理員協作允許跨專案共享破壞報告。

- 全站範圍的封鎖還可以限制破壞者編輯其他語言。

依賴同一個使用者社群有優勢,但也會暴露出跨專案破壞等漏洞。

誰犯了破壞行為

破壞行為可能源自於未註冊的訪客使用 IP 位址或註冊的維基百科帳號編輯文章。

故意破壞

有些破壞者有很強的動機去造成明顯破壞性的編輯。激勵因素包括:

- 散播假訊息的政治、商業或個人目的

- 推廣品牌或產品的財務激勵措施

- 意識形態信念導致編輯出現偏差

- 其他因素,如聲譽破壞或抗議

無意的破壞

然而,並非所有不當編輯都是故意破壞。有些人可能僅僅因為不了解維基百科的政策和規範而做出被視為破壞行為的編輯。其中包括:

- 維基百科的新編輯

- 編輯資訊不足

- 善意但不具建設性的編輯通常來自陌生的用戶

評估新用戶的貢獻

並非所有善意的新用戶一開始都了解維基百科的規範。因此,重要的是不要假設每個不當編輯都是破壞行為,特別是來自 IP 位址的編輯。溫和的接觸是建立高效率的編輯社群的關鍵。

為什麼迅速處理破壞行為很重要?

區分故意損壞和無意錯誤很重要。但無論動機如何,都應迅速處理破壞行為,以確保文章品質。評估新貢獻者的編輯時需要採取細緻的方法。您可以提供警告和指導,以幫助減輕無意違規行為。其目標是恢復明顯的破壞行為,而不是錯誤地指責善意的編輯。了解破壞行為的來源和動機可以實現更具策略性的預防。最終,維護內容完整性需要透過教育和及時回應來解決故意和意外的違規行為。

破壞維基百科的後果

根據維基百科的服務條款,破壞者可能會被暫時或永久禁止編輯頁面。如果實施大範圍禁令,任何透過共用 IP 位址進行破壞的人都可能阻止同一網路上的其他人進行編輯。破壞行為還會為監控最近更改的編輯者和在嘗試建立百科全書內容時處理破壞行為報告的管理員帶來額外的工作。最終,如果不及時糾正破壞行為,讀者將遭受誤導或不可靠資訊的困擾。

快速恢復的重要性

由於維基百科的使用範圍十分廣泛,其頁面在短時間內可被瀏覽數千次。一旦發現破壞行為,必須在虛假資訊到達讀者手中之前立即予以糾正。 「最近更改」提要使編輯者能夠檢查新的編輯並快速撤消明顯有害的編輯。細微的案件可能需要先調查再採取行動。

整體而言,我們的目標是消除破壞行為,同時保留有效的編輯,這強調了審慎的必要性。

防止破壞的工具

維基百科有很多旨在防止破壞的功能。以下是其中的一些:

- 主動監控:維基百科在此提供了詳細的破壞行為監控工具清單。

- 保護機制:維基百科文章可以被暫時或永久保護以限制編輯。這通常適用於更容易受到破壞的高流量或有爭議的頁面。

- 使用者註冊:要求使用者在編輯受保護的頁面之前註冊帳戶可以起到阻止破壞行為的作用。註冊用戶通常對自己的行為負更多責任。

- 編輯撤銷:維基百科的「撤銷」功能允許編輯者快速撤銷更改,從而相對容易地糾正破壞行為。

- 編輯過濾器:維基百科採用自動編輯過濾器,可識別並阻止提交包含潛在有害內容的編輯。

- 討論頁面:維基百科為每篇文章提供了討論頁面,編輯者可以在其中交流,解決爭議或討論有爭議的編輯。

- 機器人和人工智慧:維基百科也利用機器人和人工智慧的力量來協助檢測和防止破壞行為。

- 社群價值:維基百科強調保持中立的觀點和可驗證性,鼓勵一種事實、公正的資訊文化,加強了社群對可靠性的承諾。

減少破壞行為的策略

將防止破壞行為作為維基百科及其社群的首要任務包括:

- 監控最近的變化來源,以便快速識別和恢復明顯的破壞行為。

- 在恢復之前調查可疑的編輯,以避免錯誤地指責善意的編輯者。

- 向新用戶介紹維基百科政策,以減少無意違規行為。

- 明智地使用 頁面保護工具,以防止適得其反的過度監管。

- 跨語言維基百科進行合作,以解決跨維基的破壞行為。

- 依靠社區舉報難以發現的破壞行為。

- 透過指導方針和內容監督平衡開放參與和品質控制。

- 促進致力於創建最佳百科全書的協作規範。

在不斷發展和眾包的平台上防止破壞行為面臨許多挑戰。然而,只要大家共同警惕、及時反應、謹慎評估貢獻,破壞行為的發生率就可以降低。

防止破壞行為仍然是一項持續的挑戰

最終,透過被動措施來應對破壞行為是有限制的。作為一個依賴匿名眾包參與實現成長的不斷擴張的平台,完全防止對維基百科的破壞行為可能是不切實際的。控制必須與開放保持平衡。但持續的反破壞行為可以減少其普遍性和影響。這有賴於經驗豐富的編輯們的勤奮,為新人指明方向,管理員們公平地維護政策,以及大家的共同努力,不斷改善這一在線公共產品。